肺線維症(じん肺)や悪性中皮腫の原因となるアスベストは、製造、輸入、譲渡、提供、使用が全面的に禁止されているだけではなく、建築物の解体などの作業における石綿ばく露防止対策も定められています。

2023年10月のアスベスト法改正から、有資格者によるアスベストの事前調査・分析が義務化されたことにより、調査分析会社に案件が集中。時間を要するケースも増えてきたため、自社で対応する動きも出てきています。

オザワ科学では測定用の顕微鏡を揃え、さまざまなお客様のアスベスト分析をサポートしています。

1.アスベスト分析とは?

アスベストは、繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」とも呼ばれています。極めて細い繊維であるため、除去する際に所要の措置を行わないと、飛散した石綿を人が吸入する恐れがあります。アスベストの繊維は肺線維症(じん肺)や悪性中皮腫の原因になるとされ、肺がんを起こす可能性も指摘されています。

2022年4月からアスベスト事前調査結果の報告が義務化、さらに2023年10月からは、有資格者によるアスベスト事前調査・分析が義務化されました。

●工事開始前の石綿の有無の調査

工事対象となるすべての部材について、石綿が含まれているかを事前に仕様書や設計図などの書面と目視で調査し(事前調査)、調査結果の記録を3年間保存する義務があります。

●事前調査は有資格者により実施

これまで、アスベスト事前調査や分析に必須の資格はありませんでしたが、法改正により現在は、「建築物石綿含有建材調査者」の資格が必要になっています。

アスベスト分析とは、建材などにアスベストが含まれているかどうかを調べる分析で、アスベストの有無を調べる「定性分析」と、アスベストの含有率を調べる「定量分析」の2つの方法があります。事前調査における分析はJIS A 1481群の5種類の中から選択する必要がありますが、事前調査に必須なのは「定性分析」となっています。

アスベストの定性分析方法としては、主に顕微鏡による「位相差観察法」や「偏光観察法」が採られます。

●位相差観察法

光の回折と干渉という2つの性質を利用し、明暗のコントラストにより無色透明な標本を可視化する観察方法。アスベストには無色のものもあるため利用されます。●偏光観察法

試料に特定方向にだけ振動している光を当てて観察する方法。

アスベストは天然鉱物で複屈折性(偏光特性)を持っていることを利用して、試料の偏光や複屈折といった特性を明暗や色の違いとして捉え、観察できるようにします。

なお、どのような手法を取るべきかは、前述のJISの規定によって定められています。

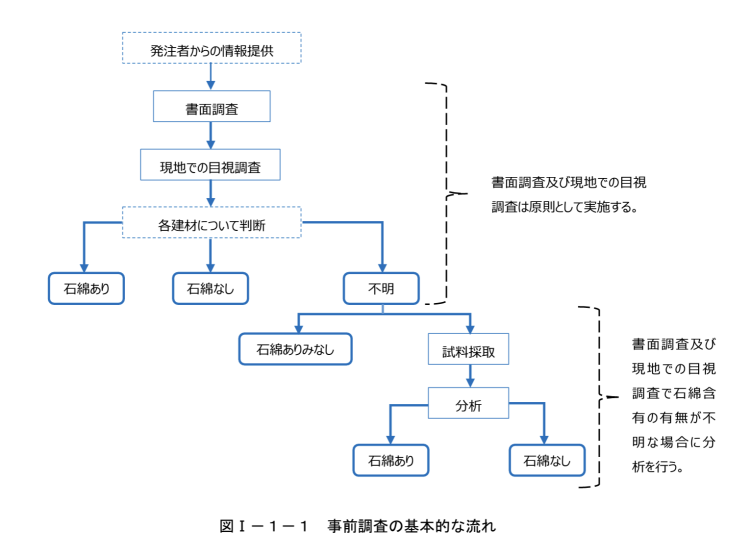

アスベスト事前調査・分析の流れ

ここでは事前調査の大まかな流れを紹介します。

出典:「付録Ⅰ 事前調査の方法」(環境省)(https://www.env.go.jp/air/asbestos/appenndix13_3-1.pdf) (2024年6月6日に利用)

1.有資格者に調査を依頼

「建築物石綿含有建材調査者」などの有資格者に調査を依頼します。自社で行う場合は資格講習を受講し、修了考査に合格する必要があります。

2.書面調査

現地調査の前に、仕様書や設計図などの書面からアスベスト含有の可能性を特定し、整理する作業です。書面がない場合や、書面だけではわからない場合もあるため、発注者へのヒアリングも行います。

3.現地での目視調査

書面調査の内容に基づき、現地の状況を確認します。下地部分などを見落としたり、アスベストに似た素材があったりするため注意が必要です。「不明」な場合は試料採取・分析へと進みます。

4.試料採取

分析に必要な試料を採取します。アスベスト含有の可能性があるため、防塵服やマスクなどの保護具を着用し、飛散を防ぐため対象試料を湿潤化してから採取する必要があります。

5.分析

建材のアスベスト含有の有無が判明しなかった場合は、アスベスト測定用の顕微鏡を使って分析を行います。

6.報告書作成・提出

報告は原則として電子(申請)システム「石綿事前調査結果報告システム」から行います。また、調査結果の記録は3年間保存する必要があります。

2.アスベスト分析に使われる代表的な装置

アスベスト分析に使われる装置は、観察に必要な「アスベスト測定用顕微鏡」と、確認されたアスベストを撮影するための「顕微鏡デジタルカメラ」です。それぞれの特徴や使用例を詳しく見ていきましょう。

アスベスト測定用顕微鏡

アスベスト分析のためには、前述の「位相差観察法」や「偏光観察法」に対応した顕微鏡が必要です。吸入によって有害だとされているアスベスト繊維の大きさは、世界保健機関(WHO)の定義では、長さ5μm以上かつ幅が3μm未満、アスペクト比(長さと幅の比)が3以上のものを言います。

アスベスト測定用顕微鏡の代表的なものとしては、ニコンの偏光・分散顕微鏡があります。高い操作性を誇りながら、国内を代表する光学メーカーならではの高品位な偏光観察に対応。位相差対物レンズを装着することで、位相差観察(大気中のアスベスト観察)を行うこともできます。

顕微鏡デジタルカメラ

アスベスト分析結果の報告にあたっては、顕微鏡で確認した画像があれば確実です。顕微鏡で見えるアスベストは、微妙な光の加減であるため、装着するデジタルカメラには一定以上の感度と、色の再現力が求められます。

ニコンの顕微鏡デジタルカメラは、高精細画像の撮影、保存が可能。優れた色再現性により、顕微鏡で観察している色調で画像の取得ができるためアスベストの微妙な色あいを忠実に表示・撮影することができます。

3.アスベスト測定用顕微鏡の導入ポイント

法改正後、自社でアスベスト測定用顕微鏡を導入されるケースが増えてきました。専門業者に依頼すると、分析結果が出るまでに相応の時間を要します。とくに最近は、義務化にともない業者が混雑している状況です。自社で揃えることにより、最短で即日結果を確認することも可能に。

また、自社で対応できることは調査の短納期化だけでなく、信頼性の獲得、環境対応のPRにもつながります。

一方、自社でアスベスト測定用顕微鏡を導入する際には、以下の点に注意をしましょう。

<導入時のポイント>

- 前処理の装置もセットに

アスベスト分析では、前処理において試料の粉砕をする必要があります。前処理作業時のアスベスト吸引を防ぐため、保護具の装備はもちろん「ドラフトチャンバー」などの局所排気装置の導入は欠かせません。いずれもオザワ科学にてご提案が可能です。

- 必要に応じてダブルチェックを

アスベストは見極めが難しく、正確な判別には慣れが必要です。導入当初はダブルチェックを行い、誤認識を防ぎましょう。

- 装置の導入にあたっては専門のディーラーに相談を

近年はWeb上にさまざまな情報が出ていますが、それだけを頼りに装置を選ぶのは危険です。また、装置の購入から納品、さらに操作習得までには一定の時間を要するため、資格取得と装置検討を並行するなど、早めに専門のディーラーに相談することをおすすめします。

オザワ科学ではアスベスト測定用顕微鏡のサポート専任者を用意し、お客様の導入を支援しています。また、自社で導入すべきか、他社に依頼すべきかの判断にお困りの場合も、それぞれのメリット・デメリットをふまえてご提案させていただき、コンサルタント会社や調査分析会社のご紹介にも対応しています。

まとめ

法改正により2023年10月からアスベスト分析のニーズが急速に高まっています。ビジネスにおいては、アスベスト調査の短納期化や信頼性の獲得が欠かせないうえ、近年の積極的な環境対策も大きなアドバンテージになっています。

そんな中、アスベスト測定用顕微鏡を導入し、自社で事前調査を行うことは有力な選択肢になるはずです。オザワ科学では、高まるアスベスト分析のニーズをいち早く捉え、顕微鏡の専任担当者をを置いているのが強みです。

科学機器の総合商社として、アスベスト分析に必要な一連の装置だけではなく、業務にひもづくお客様のお困りごとをトータルでサポートすることも可能です。

当社では機器の購入に加え、リースやレンタル・受託分析のご紹介など多様なご提案が可能です。アスベスト分析にお困りでしたら、お気軽にご相談くださいませ。